[st-kaiwa1]

- 車のイグニッションコイルの原理ってどうなっているんだろう?

- 車のイグニッションコイルの構造はどうなっているの?

- 車のイグニッションコイルの仕組みを知りたい!

[/st-kaiwa1]

上記の疑問にお答えします。

イグニッションコイルの原理や構造、仕組みを深く知ることは、車のトラブル時などに役立つほか、車のエンジンがかかる仕組みについても発見でき車の知識が増えます。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#ccc” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold”]

記事を読んでわかること

- イグニッションコイルの原理

- イグニッションコイルの構造

- イグニッションコイルの仕組み

[/st-mybox]

記事の前半では、イグニッションコイルの原理について解説します。

記事の後半では、イグニッションコイルの構造・仕組みについて解説をします。

当記事を読み終える頃には、イグニッションコイルの原理や構造・仕組みが理解できるほか、車の知識も1つ増えます。

目次

記事内のリンクに広告を含む場合があります。

車のイグニッションコイルの原理

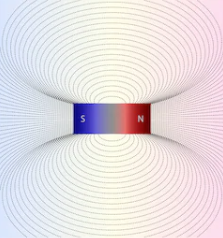

イグニッションコイルの原理は、『電磁誘導を利用して誘導電流を発生させる』原理です。

以下、具体的に解説します。

電磁誘導を利用して誘導電流を発生させる原理

①:イグナイター (スイッチ) ON

↓

②:バッテリーから一次コイルへ12V電流を供給

↓

③:鉄心 (コア) は電磁石となり磁束を発生

↓

④:イグナイター (スイッチ) OFF

↓

⑤:ECUがエンジン点火タイミングを認識

↓

⑥:エンジン点火の判断後イグナイター(スイッチ)OFF

↓

⑦:バッテリーからの給電 (12V電流) 停止。

↓

⑧:鉄心に電気が流れない

↓

⑨:鉄心は電磁石から元の鉄心 (コア) に戻り急激に磁束も消滅。

↓

⑩:急激な磁束の乱れにより電磁誘導を生じ高圧電流を発生。

イグナイター(スイッチ)ON

ECUを介してイグナイター (スイッチ) がONになるとバッテリーから12V電流が一次コイルへ流れます。

一次コイルの鉄心 (コア) にはコイルが1,500回転 ~ 2,500回転も巻かれているため、電流が流れた鉄心 (コア) は電磁石となり『磁束』と呼ばれる磁力線の束を生じます。

イグナイター(スイッチ)OFFで高圧電流を発生

ECUはエンジン点火タイミングを判断すると、イグナイター (スイッチ) をOFFにします。

イグナイター (スイッチ) OFFと共にバッテリー (12V電流) からの給電は止まります。

鉄心 (コア) の供給電流が突然止まったために、磁束 (磁力線の束) もあわせて急激に消滅します。

磁束の急激な乱れから電磁誘導を生じると共に高圧電流を発生します。

発生した高圧電流はデスビキャップ (ディストリビューター) と接続し、ハイテンションコード (プラグコード) を経由しスパークプラグへ供給され火花を飛ばすために使われます。

車のイグニッションコイルの構造

イグニッションコイル (日本語:点火コイル)と呼ばれる通り、構造は主に一次コイルと二次コイル、鉄心 (コア) の3つから構成されています。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

イグニッションコイルの構造

[/st-mybox]

構造は一次コイルも二次コイルもシンプルです。

以下に、イグニッションコイルの構造を解説します。

イグニッションコイルの一次コイルの構造

イグニッションコイルの一次コイルは、鉄心 (コア) に細いエナメル線を200回転 ~ 500回転程を巻かれています。

一次コイルはイグナイター(スイッチ) を介してバッテリーと繋がっており、バッテリーから電気をもらいます。

イグニッションコイルの二次コイルの構造

二次コイルは一次コイルより更に細いエナメル線を一次コイルの上に重ねて1,500回転 ~ 2,500回転程を巻かれています。

また、冷却用のオイルが封入されています。

車のイグニッションコイルの仕組み

イグニッションコイルの仕組みは、バッテリーの低圧 (12V) 電流から高圧電流を作る仕組みです。

イグニッションコイルの一次コイルにバッテリーからの12V電流を断続的に流すと、二次コイルに約25,000V (ボルト) ~ 約30,000Vの誘導電流(高圧電流)を発生する仕組みです。

発生した約25,000V (ボルト) ~ 約30,000Vの誘導電流(高圧電流)をハイテンションコード (プラグコード) にてスパークラグへ供給し火花を飛ばす際に使われます。

まとめ

- 車のイグニッションコイルの構造は、一次コイル、二次コイル、鉄心 (コア)、の3つから構成されています。

- 車のイグニッションコイルの仕組みは、バッテリーの低圧電流 (12V) から高圧電流を作る仕組みです。

- 車のイグニッションコイルの原理は、電磁誘導を利用し誘導電流を発生させる原理です。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#FFFDE7″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

[/st-mybox]

7年経過の車は修理を続けると損をするの?買い替える判断基準についても

走行距離が7万kmに差し掛かかると車の寿命が近づく為、修理や故障の頻度が多くなります。

そんな時に、『修理してもう少し乗り続けようか』 それとも『思い切って買い替えようか』と悩んでしまいます。

大きなお金が動くため、どちらを選択した方が損をせず得になるか判断に迷いが生じます。

10万kmに差し掛かり寿命が近づく車は修理をすると損をします。

関連記事新車を最も安く買う方法!値引きと購入費用を抑えるコツと時期を徹底解説!

[st-midasibox title=”カーセンサー.net” fontawesome=”” bordercolor=”#ff8c00″ color=”” bgcolor=”#fffaf0″ borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold”]

『カーセンサー.net簡単ネット査定』は、全国にある買取り業者の登録数が1,000社以上と圧倒的に多く、他では掲載されていない地方にしかない地場の買取り業者や、様々な車種やジャンルに特化した強みを持った買取り店、輸出向けや廃車解体業者、他の買取り査定では目にしない買取り店など、あらゆる買取り店が見つかります。

カーセンサーのコンテンツ内容は、初心者の方に必要な一括査定の知識が盛り込まれており、誰でも安心して利用できるほかサイトの操作も使いやすくなっています。

全国網羅し扱う車種の幅も広く、安心できる車買取店が見つけやすいです。

無料 ( 公式サイト )

↓ ↓ ↓

カーセンサー.net簡単ネット査定

[/st-midasibox]

[st-midasibox title=” ズバット車買取比較 ” fontawesome=”” bordercolor=”#228b22″ color=”” bgcolor=”#f0fff0″ borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold”]

『ズバット車買取比較』は、全国にある150社以上の買取業者へ無料で一括査定ができるサイトです。

車買取業者により査定額は異なりますので、1社のみの査定では本当の車の価値がわかりません。

『なるべく車を最高額で売りたい』とお考えの場合は、無料一括査定であれば同時に複数の査定額が比較でき、一番高い査定額に売却ができます。

最大で8社の一括査定が無料で行えます。

無料 ( 公式サイト )

↓ ↓ ↓

大手を含む100社以上の車買取業者から、最大8社に無料一括査定依頼

[/st-midasibox]